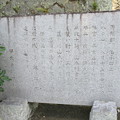

願成就院(伊豆の国市)本堂

- 338

mixi記事コピペ――2016年07月25日 13:57

16.07.12.

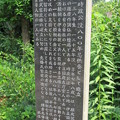

天守君山 願成就院

宗派、高野山真言宗

本尊、阿弥陀如来

開基、北条時政

開山、?

創建、文治5(1189)年

文化財──

「造阿弥陀如来坐像 運慶作 1躯

木造不動明王及二童子立像 3躯

木造毘沙門天立像 1躯

附 五輪塔形木札 4枚 各に五大種子、梵字宝篋印陀羅尼及文治二年五月、巧師勾当運慶、檀越平時政、執筆南無観音等の記がある」(wiki)

(国宝。仏師運慶の数少ない真作。)。

地蔵菩薩坐像(重要美術品)。

境内は国指定史跡。

(→wiki)『吾妻鏡』によると、文治5年(1189年)に北条政子の父親で鎌倉幕府初代執権であった北条時政が、娘婿の源頼朝の奥州平泉討伐の戦勝祈願のため建立したという。ただし、寺に残る運慶作の諸仏はその3年前の文治2年(1186年)から造り始められており、奥州征伐の戦勝祈願のためというよりは、北条氏の氏寺として創建されたものと考えられている。

『吾妻鏡』には、嘉禎2年(1236年)までの間、願成就院の仏堂、塔などの伽藍造営に関する記事が散見され、北条時政とその子義時、孫の泰時の代にかけて次々に伽藍は拡大したことがわかる。現境内の北方、住宅地を挟んで500メートルほど離れた位置に礎石などの遺構が確認されており、同遺構と現境内の間には苑池の跡も見出された。全盛期には巨大な池とその中の小島を橋でつなぎ、多くの堂宇や塔がそびえ立つ、藤原時代様式の壮大な伽藍を誇る伊豆屈指の大寺院として栄華を誇った。

しかし延徳3年(1491年)に北条早雲による動乱で願成就院はほぼ全焼し、僅かに再建された堂宇も後年の豊臣秀吉の小田原征伐の際に再び全焼、本尊を始めとする仏像数躯は僧侶らの手によって運び出され焼失は免れたが多くの寺宝は灰燼に帰し、願成就院は事実上壊滅した。

しかし江戸時代に北条の末裔、北条氏貞が再建し、現在の遺構はほぼその当時のものである。現存する茅葺の本堂は、棟札から寛政元年(1789年)の建立とわかる。 昭和30年代には本堂横に大御堂が建立された。現在は小さな境内であるが、裏山一帯は往時の願成就院の敷地であった。

仏像拝観400円。

番犬2016夏 相州・豆州・駿東行脚

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PkvHeOUkhrUN3MRGj4KFTxbse2o

巡回マップ→ https://drive.google.com/open?id=1WiPgV9Fgfpjv5vy3v0kilOraqXU&usp=sharing

アルバム: 静岡県1/伊豆国

お気に入り (0)

まだお気に入りに追加している人はいません。

コメント (0)

まだコメントがありません。最初のコメントを書いてみませんか?

コメントするにはログインが必要です。フォト蔵に会員登録(無料)するとコメントできます。